Llegados los 60 o los 70 años de edad, son muchos los que

consideran que hay que dejar atrás a la teoría y echar un poco de luz sobre la

vida. Es por eso que el género que predomina a esas alturas es la

autobiografía.

Que las hay de todo tipo y color, pero que en el caso de los científicos, los filósofos y eventualmente los literatos (para desprendernos de las de los famosos o de los políticos) pueden llegar a ser jugosas y entretenidas y arrojar bastante luz sobre la producción teórica, siempre y cuando sean sinceras, es decir que estén mas preocupadas por la coherencia existencial que por el afán de cimentar mitos o de reinventar historias personales.

No conozco muchas autobiografías clásicas aunque se que las hay, si tengo en

cambio unas cuantas escritas a mediados o fines del siglo XX y todas están

teñidas por Hollywood, y los medios masivos con lo que la garantía de

autenticidad se ve lamentablemente amenazada permanentemente por la vocación de

inmortalidad.

Que en el caso de los filósofos suma a la intención de que sus ideas permanezcan, la de que su ficción de vida vivida sea lo mas correcta -y si es posible- edulcorada posible.

En el caso de Paul Feyerabend (1924-1994) ninguna de estas presunciones se cumple, y lo que tenemos en Matando el tiempo. Autobiografía (Madrid, Debate, 1995) esos 170 folios que el filosofo pergeño al borde de su muerte (fulminado por un tumor cerebral inoperable a los 70 años) es un testimonio vital, sin trampas, profundamente sincero, validado por su dedicatoria ininterrumpida a Grazia Borrini, una hermosa y joven romana que lo acompaño los últimos 10 años de su vida, casándose con el en 1989 aunque nunca vivieron juntos por largo tiempo.

El Bildung de un adolescente como los demás

Feyerabend es puntilloso en su autorecorrido y dedica varios capítulos a su infancia y adolescencia. Tanto la reconstrucción que hace de su bildung (autoformacion), asi como de sus devaneos durante la segunda guerra mundial dan seguramente para una novela, muy bien contada por otra parte.

Despues de una frustrada carrera como cantante de opera, y habiéndose

convertido en un comandante de patrulla sin quererlo, en un cuasi miembro de las

SS mas por estética que por ideología, fue mal herido en el frente ruso del que

volvió hecho un experto en demoliciones y con una herida en la columna que lo

dejo invalido e impotente de por vida a los 20 años. Lo que podría haber sido un

lamento y una lluvia de lagrimas se convirtió en la historia razonada y vivida

cada vez mejor y mas libremente, de una persona que se apasiono toda su vida por

las ideas científicas y filosóficas, pero que acertadamente se dio cuenta -antes

de que la mayoría de sus

contemporáneos- de que mucho mas importante que las

ideas es la vida y por ello su fotografía favorita era una que lo mostraba poco

antes de morir en pleno trabajo filosófico...cocinando.

Feyerabend no es muy recordado en estos días, pero a fines de los 70 y

mediados de los 80 se había convertido en un héroe intelectual, al haber

radicalizado las posiciones de Thomas

S.

Kuhn(1922-1996) y Norwood

Hanson

(1924-1967) y habiendo dejado alla lejos y hace tiempo al mejor de los

popperianos -prematuramente muerto en 1974- Imre

Lakatos (1922-1974), así como al mismo sir Karl Popper

(1902-1994), a quien conoció en agosto de 1948 en uno de los primeros

simposios Alpbach (de los que fue escribiente como contemporaneamente lo

seria Heinz von Foerster de las conferencias Macy en USA).

Si a Feyerabend, Popper le cayo especialmente bien en esa ocasión fue por la autopresentacion del futuro caballero ingles que se desmarco elegante y tajantemente de los filósofos tradicionales, y por su bonhomia al rescatar una osada intervención de Feyerabend y presentarle después en una reunión privada a Friedrich Von Hayek y a Ludwig Von Bertalaffy tuteándolo.

Seguro que ninguno de los dos se imagino en ese momento que dos décadas mas tarde Feyerabend atacaría implacablemente la lectura que había hecho Popper de Bohr tratándola prácticamente de ingenua e infantil.

Pocos grados de separación

Lo que llama la atención en su autobiografía desde el punto de vista de las conexiones y contactos, es el bajisimo grado de separación que hubo entre Feyerabend y la mayoría de sus contemporáneos en el área de la filosofía de la ciencia. Y eso a pesar de que siempre fue un outsider, nunca quiso ser parte del establishment, y rompió con cuanta regla académica de buena convivencia y de promoción mutua podamos imaginar.

Ademas su critica definitiva a Popper -que compartimos plenamente cuando los descubrimos y leímos a ambos y a sus amigos en el apogeo de su fama y difusión a mediados de los 70- fue incluso refrendada por el perro faldero de Popper, Imre Lakatos quien al final de su vida exclamo ¿Que ha hecho Popper mas que Duhem? Nada.

Desde sus años de estudiante provocador en Alpbach, hasta sus sucesivos regresos y en los distintos momentos en que dio clases en Bristol, Berkeley, un aburrido semestre en Yale, sus dos viajes a Nueva Zelanda y sus estancias en Londres y Berlin, así como sus 10 años finales en Zurich, Feyerabend tuvo contactos y amistades de diverso cuño con personajes sumamente conocidos de la filosofía de la ciencia de mediados o tres cuartos del siglo XX.

Sin hacer la enumeración completa podemos incluir en tal listado, casi cronologicamente, a Bruno Kreisky y a Paul Dirac, a Arthur Kostler, Annelises Maier y Ernst Krenek. Al propio Bertold Brecht deplorando como uno de los grandes errores de su vida no haber aceptado la invitación del gran maestro -del cual sin embargo tenia enormes diferencias en cuanto a la función del teatro- de ser su ayudante en Berlín en 1948.

Cuando creo junto a estudiantes avispados como el mismo al Circulo de Kraft -una versión aniñada del Circulo de Viena del cual el propio Kraft había participado- tuvo como conferencistas desde Elizabeth Anscombe, una de las albaceas de Wittgenstein, al propio Ludwig en persona.

Cuando empezó a viajar al extranjero, entre los años 1949/52 los primeros países que visito fueron Dinamarca, Suecia y Noruega. En esa primera tenida se dio el lujo de intercambiar argumentos con el propio Niels Bohr, con Louis Hjelmslev, con Jorgen Jorgenson y con Oskar Klein, cada uno una eminencia en su territorio que iba de la lingüística a la economía pasando por la física.

Lamentablemente su primer viaje de formación en serio previsto para 1952 y que esperaba hacer de la mano de Wittgenstein, se frusto por su muerte y fue así que cayo en las garras de Popper. Por suerte su espíritu indomable, su anarquismo epistemologico y sobretodo su gusto por la vida (el canto, el teatro, la opera, las mujeres, la historias y los cuentos, las diferencias culturales, el ingles donde se sentía mas cómodo para escribir que en su nativo alemán, etc.) lo salvaron de lo que seria el destino de docentes brillantes como Joske Agassi, J.O.Wisdom o John Watkins que nunca dejarían de ser actores de reparto en la obra de patas cortas, aunque millones quedaron subyugados en su tramoya, de Sir Karl Popper.

Mientras conoció a G. Von Wright y a L. Geach, llego a cenar con Gilbert Ryle. Fue traductor de Martin Buber y se amigo profundamente con Arthur Pap.

¿Escribir libros o componer pastichos?

Sumándose al progresivo desprecio que Popper le profesaría, tradujo La sociedad abierta y sus enemigos -una de las obras emblematicas y mas antimarxistas del austríaco- a la Feyerabend, es decir armando un pasticho al estilo de sus traducciones/interpretaciones, prefigurando lo que después seria el armado de sus propios libros, que el siempre califico de pastichos y bricolages, nunca argumentos trascendentes a la búsqueda de la carcaza definitiva que es el tratado o el manual.

Casi sin quererlo se cruzo y alterno con personajes que mas de uno querría haber tenido como mentores únicos en la vida. Fue el caso por ejemplo de su simpático encuentro con Victor E. Frankl. También alterno con H.D.F Kitto el gran critico de los griegos y de Shakespeare, con el metamatematico Stephen Koerner, con el etologo Alexander Mitscherlich, y con el Philip Frank -que lo ayudaría a encontrar los argumentos antigalileanos en Tratado contra el método -originalmente publicado en los Minessota Studies in the Philosophy of Science Vol., 4 en 1970 y que fue lo primero feyerabendiano que cayo en mis ávidas manos en la traducción de Ariel en 1974 como Contra el Método.

Perdido al final del libro en la sección 14 La elección entre ideologías comprehensivas hay un par de notas a pie de pagina en las que Feyerabend insiste en que hallar una nueva teoría para unos hechos dados es exactamente lo mismo que encontrar una manera nueva de representar una obra de teatro bien conocida. Y en cuanto a la pintura remite a la obra insuperable de E. Gombrich Arte e ilusión.

También la ultima nota cita textualmente a Bertold Brecht en sus escritos sobre el teatro cuando el genial director insistía en que la imagen que el construía de la sociedad la hacia para los ingenieros hidraulicos, los jardineros y los revolucionarios, y que todos los invitados al teatro brechtiano no debían olvidar su interés en la representación, ya que el quería volcar el mundo sobre sus cerebros y sus corazones para que pudieran cambiarlo de acuerdo con sus deseos.

Curiosamente en esa época el teatro me interesaba poco y nada, lo que opinara Brecht menos, y las conexiones entre ciencia y estética me llamaban mas la atención como coincidencias formales (epistemicas) que como experiencias vividas. Que pobre forma de no entender a Feyerabend creyendo ser un buen discípulo suyo, como esta autobiografía, que es su mejor guía de lectura, indica.

Mientras a fines de los 50 conoció a todo el grupejo que se congregaria alrededor de los Minessota Studies in Philosophy of Science. Estaban en ese entramado personajes fundamentales de la filosofía de la ciencia como Herman Feigl, Charles Hempel, Ernest Nagel, W.Sellars, Hillary Putnam, Alfred Grumbaum, J.C. Maxwell.

Vedere Berkeley e poi vivire

De su vida transhumante lo que mas le cambio a Feyerabend cierto sentido semisuperficial de pensar y sentir fue su estancia en Berkeley, donde entre idas y vueltas permaneció casi 30 años hasta que se escapo curiosamente asustado por el terremoto de 1989 en Santa Cruz -quizás imaginando que la ruptura de la falla de San Andrés llegaría mucho mas rápido de lo que finalmente ocurrió. Aunque en realidad mas que el miedo físico lo que lo irritaba era la perspectiva de la escasez y la falta de acceso a las comodidades y libros ante una eventual catástrofe.

Como un antecesor de Zizek, aunque nunca convirtió sus extensas notas, que permanentemente perdía y abandonaba en textos canónicos y vendedores aunque escasamente comprendidos, Feyerabend amaba a Hollywood, al cabaret, a la vida licenciosa y a lo popular.

Tenia una extraña habilidad para poder codearse en un pie de igualdad con Victor Tarski y con el mismísimo Rudolf Carnap y al mismo tiempo pasarse 8 horas por día durante 3 consecutivos viendo películas de los años 30. Quizás el único filosofo tan licencioso como el haya sido Bertrand Russell que una vez beso durante innumerables horas a una de sus primigenias novias tal como lo cuenta en The Autobiography of Bertrand Russell.

Ademas contrariando esa visión de los filósofos misóginos Feyerabend se caso cuatros veces -el único que lo iguala en el récord es precisamente el mismo Bertrand-, ademas de haber tenido innumerables amantes y habiéndose especializado en visitar dormitorios ajenos durante el día mientras los maridos de matronas o sílfides las descuidaban durante el día.

Pero quizás lo mas singular de Feyerabend fue cierta desazón y cierta incredulidad ante su buena fortuna y estrella. Estando en Berkeley a los 43 años, lleno de reconocimiento y de fortuna seguia preguntándose acerca del porque del vivir. Con una madre suicidada joven y con un padre -con el que nunca empatizo- que se le aparecía cada tanto como un fantasma post-mortem- seria demasiado psicoanaliticamente silvestre imaginar una causalidad lineal en estos menesteres. Aunque la redención le vendría por el amor... de Grazia.

Había en Feyerabend una desconfianza profunda hacia lo sencillo y cierta inseguridad permanente en sus propias capacidades tanto intelectuales como pedagógicas.

Por ello no preparaba jamas las clases y hacia experimentos pedagógicos de todo tipo que nunca se sabia si resultarían bien o mal.

La politica del anarquista

En términos de ligazón de lo vital con lo intelectual su permanencia en la Universidad de Berkeley en el apogeo de la revolución estudiantil a mediados de los años 1960 fue uno de los puntos culminantes de su vida.

Lector omnívoro incluyo en esos años de revolución radical textos insólitos para su formación como La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo de Lenin, ensayos de Mao Tse Tung y las propuestas mas extremistas del colorado Daniel Cohn-Bendit.

En sus clases permitió las experiencias didácticas mas enrevesadas y en una ocasión el propio Malcolm X pronunció un discurso muy razonado. Feyerabend se sorprendió de que vistiera como un hombre de negocios, ordenado, con cartera. Leyó su autobiografía (escrita por Alex Hailey que después haría Raíces) y sintió amor y sus mejores ganas de ayudar a la vida de ese ser que le antojaba extraordinario.

Este ejemplo -como varios otros- muestra a las clara la doble cara de Feyerabend. Injustisimo con los poderosos y justisimo con los marginales, advenedizos, buscadores de nuevos horizontes, tanto teóricos, como prácticos.

Con una mirada aguda que supera a la mayoría de los cientistas sociales Feyerabend se dio cuenta en tiempo real de que el mayor éxito estudiantil fue que la facultad respaldara la posición de los dirigentes estudiantiles y obligara a la administración a retirarse.

Pero cuando la reivindicación giro hacia la lucha contra la guerra de Vietnam

-como quería Mario Savio uno de los líderes estudiantiles

mas

despiertos- la administración Reagan liquido las reformas y lo que fue

bueno como comienzo de la lucha para parar la guerra casi 10 años mas tarde,

convirtió a California en un nuevo tipo de sociedad académica tan desalmada y

desangelada como existen en casi todos los otros lugares del mundo.

Hay apuntes margínales simpáticos en su trayectoria como el movimiento que inicio John Searle para que despidieran a Feyerabend de Berkeley, que fracaso por la complejidad burocrática que esa movida suponía. También enternece la relación de profundo cariño q e lo unió a Imre Lakatos a pesar del popperianismo triste de este ultimo.

A pesar de la extensión previa de nuestro racconto hasta ahora hemos dicho poco y nada de las ideas propias de Feyerabend. Ello no obedece solamente a nuestra inveterada vocación de paparazzi epistemologicos que ya ha quedado ampliamente testimoniada en este weblog desde sus inicios.

Tratado contra el método

Es que el propio Paul en su acotado ensayo de 170 paginas apenas le dedica un capitulo, el 12 a hablar de sus ideas especialmente en su Tratado contra el método, mientras que dedica el resto a hablar de su vida, y no de sus propias tribulaciones intelectuales. En el resto de los capítulos mechados van sus impresiones de tal o cual presentación de alguna opera de Mozart, encontramos apenas unos pespuntes de sus discusiones de la interpretación que hizo Popper de Bohr o cosas por el estilo, que seguramente ocuparían el 99% de una biografía ordinaria (por caso la propia que se regalo a si mismo Karl Popper titulada Búsqueda sin término).

Pero dado que el propio Paul no explicó allí como devino mundialmente famoso (¿quien hubiese creído que una editorial marginal como New Left o Verso iba a ponerlo en el registro mundial con mucha mas fuerza que Cambridge University Press? Veamos que dice al respecto.

Ya lo insinuamos. Tratado contra el método, esa obra que convirtió a Feyerabend en un post-popperiano radical no es un libro, es un collage. Sus distintas esquirlas y fragmentos provienen de fuentes variadas, aunque conservando muchas veces las palabras originales, que datan de 10, 15 e incluso 20 años antes de la primera edición.

Los Delaware Studies, Los Pittsburg Studies, los Minnesota Studies fueron sus fuentes editas. Teniendo por encima la presencia intolerable del ogro popperiano, Feyarebend insistía en ese entonces que la teoría y la observación no eran entidades independientes vinculadas por reglas de correspondencia, sino que formaban un todo indivisible.

Lo que siempre llamo la atención en Feyerabend fue la fuente de sus intuiciones y desarrollos. Porque el impulso inicial y radical para su obra no provino como vemos en tanta literatura académica burocrática, de compañeros de ruta académica sino de una jeringoza de lecturas que es casi imposible ordenar para cualquiera de nosotros y que sin embargo en el funcionaban de catalizador ejemplar.

Así gran parte de sus estudios en inconmensurabilidad, la mas estratégica de las nociones post-popperianas y de la que Kuhn se arrepintió avergonzado en la segunda edición de su La Estructura de las Revoluciones Científicas de 1969 -a diferencia de la original de 1962- le surgieron a partir de una lectura de un triunvirato insólito y variado.

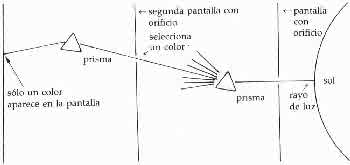

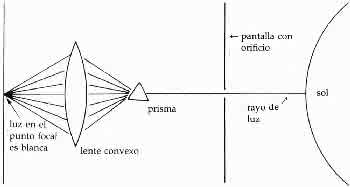

Se trato de la puesta en conjunción de Discovery of the Mind de Bruno Snell, Del arte egipcio de Heinrich Schafer y de Otica, scienza de la visione de Vasco Ronchi. Snell lo introdujo a Feyerabend en la noción de mundo de vida o forma integral de ser (algo a lo que apuntamos este cuatrimestre en la cátedra con nuestra idea de formas tecnoculturales).

El concepto homérico de ser humano no era una teoría formulada para poner orden en un material que pudiera sostenerse sobre sus pies, sino que era un conjunto de hábitos que lo impregnaban todo: lenguaje, percepción, arte, poesía y anticipaciones del pensamiento filosófico. Era esa suma integrada e inconsutil la que habia fabricado la atmosfera irrepetible que llamamos "los griegos".

La perspectiva de Feyerabend se dibujo tanto leyendo Philosophy and the Physicists de Susan Stebbing como al calor de su primera reseña critica de Kuhn. ¿Veían los antiguos y los modernos lo mismo con distintos ojos? ¿O veían cosas distintas con los mismos ojos? La diferencia nada menor recorre de pe a pa la filosofía de la ciencia del siglo XX, y no parece haberse disuelto por mas parafernalia y equipamiento computacional usado aquí o alla para cerrar el debate.

Porque en definitiva lo único que le importaba a Feyerabend, -que fue un metteur en scene casi único en el siglo XX- era escandalizar a la gente. Paul odiaba los tonos grises y por ello acuño la palabra-valija anarquismo-epistemologico, que según el es bastante mas que pura retórica.

Para Feyerabend el mundo, y especialmente el de la ciencia era una entidad compleja y dispersa que no podía ser captada por teorías y por reglas sencillas. A su entender la mayoría de las teorías filosóficas no eran mas que tumores intelectuales.

Por eso le fascino tanto los Dos dogmas del empirismo lógico de Quine, asi como también la obra de Austin -que seria publicada mas tarde como Sentido y sensibilidad- en la cual Austin invitaba a leer los textos literalmente para prestar verdadera atención a las palabras impresas. Enunciados que habían parecido obvios e incluso profundos dejaban de repente de tener sentido.

Con esos juegos Feyerabend y sus amigos también se dieron cuenta de que las formas corrientes de hablar eran mejores, mas flexibles y mas sutiles que sus sucedáneos filosóficos.

La novedad aportada por Feyerabend -que hay que revitalizar y profundizar en este nuevo milenio de confusion y estupefacción sin fin- es que no hay un sentido común, sino muchos, así como no hay una ciencia, sino varias. La propia ciencia tiene partes enfrentadas con distintas estrategias, resultados, adornos metafísicos. La ciencia es un collage no es un sistema.

Multiplicidad de sentidos comun y de ciencia

Por otra parte,

tanto la experiencia histórica como los principios democráticos indican que lo

mejor que nos puede pasar (y con la genomica y las terapias clonicas ya

instaladas como nuevas armas políticas, la urgencia se muestra sola) es que la

ciencia permanezca bajo el control publico, porque al no ser objetiva ancla

fácilmente en otras tradiciones y es atravesada por todo tipo de intereses.

Siguiendo al satirista Johann Nestroy y a los dadaistas, Feyerabend evitaba los modos académicos de exposición y siempre utilizo expresiones corrientes y el lenguaje del mundo del espectáculo y de la prensa sensacionalista para hacer punch con sus ideas.

En algún lectura posible -la que ci piace a noi- la obra de Feyerabend se

divide en dos, las casi 3 décadas que le insumio juntar materia prima para su

collage, y las dos décadas posteriores en donde casi no hizo otra cosa que

defenderse y atacar por lo que había puesto allí -hasta olvidarse del asunto y

ser feliz muy feliz en los últimos 10 años de su vida, destino que se le había

antojado impensable antes. Todos se tiraron contra el, los filósofos, los

científicos y los intelectuales. Y el resultado le hizo bastante mella porque

estuvo profundamente deprimido (cuando empezaron estas

escaramuzas) durante

mas de un año.

Lo bueno del caso es que respondiendo y reescribiendo tediosos capítulos sobre cosas tediosas, se dio cuenta del tiempo precioso que había perdido, y que podía haber dedicado a tomar sol, ver televisión, ir al cine o producir alguna comedia. Y allí se libero mucho mas contundentemente y con consecuencias personales que en sus muchas décadas de libertinaje previas.

Al final de su vida cuando el mismo evalúo sus propuestas se congratulo de que mucha investigación empírica en historia y sociología de la ciencia como a realizada por H.M.Collins, Andrew Pickering, Ian Hacking, Michael Lynch, David Bloor, Michel Callon, Steve Woolgar ,Steve Fuller, Sharon Traweek, Bruno Latour (Ver la excelente antología Science as practice and culture de Andrew Pickering) aunque no necesariamente lo hubiesen leído para llegar a ser quienes eran, fueron exactamente en la dirección que a el le fascinaba y pisando las sendas que el mismo había abierto.

Con una sinceridad enternecedora así como percibió lo bien orientado que estaba en una historia cultural de las practicas científicas, al mismo tiempo reconoció que su relativismo que había profesado con tanto ahínco (y que lo convirtió en compañero de ruta involuntario de los postmodernos), no había ido demasiado lejos y que el contacto intercultural probablemente sea mucho mas fuerte que cualquier aislacionismo o inconmensurabilidad que pudo haber imaginado en alguna época.

Curiosamente desde García Canclini a Serge Gruzinski desde Michel Serres a Tzvetan Todorov las objeciones fuertes en contra de la inconmensurabilidad y la unicidad culturales se repiten una y otra vez.

Por ella Feyerabend firmo convencido y le creemos y compartimos que cada cultura es en potencia todas las culturas y que las características culturales especiales son manifestaciones intercambiables de una sola naturaleza humana.

Las peculiaridades culturales no son por lo tanto sacrosantos. No existe una represión culturalmente autentica, ni un asesinato culturalmente autentico. Solo hay represión y asesinato y ambos deben se tratados como tales.

Resumiendo y legandonos un interesante testamento Feyerabend sostuvo al final de sus días que el objetivismo y el relativismo no son solo insostenibles como filosofías, sino que son ambos son malas guías para una colaboración cultural fructífera.

Feyerabend tuvo otros contactos interesantes con Frederich Durrenmatt, Gunther Stent, Rene Thom, o Krzysztof Zanussi. Al final de su vida se consiguio un socio como Christian Thomas en Suiza que durante 7 años desarrolló seminarios maravillosos (que comenzaban con el Teeteto o el Fedon de Platon o la Fisica de Aristoteles y otros monumentos para la discusion y el esclarecimiento) que nos perdimos como tontos, del estilo que apreciamos en el Naropa Institute (Biologia, Cognicion y Lenguaje) en Boulder en 1981 cuando ya Bateson se habia ido, pero Varela, Maturana y varios mas habian tomado la posta.

Por suerte releido a casi una decada de su muerte Feyerabend esta mas vivo que nunca y su autobiografia resulta una invitacion exquisita para entender de que va la filosofia de la ciencia mas alla de los mamotretos y la sanata academica. Gracias Paul.

Excelente síntesis de su vida y obra

Los textos mas importantes de Feyerabend son

Against Method (London: Verso, 1975).

Science in a Free

Society (London: New Left Books, 1978).

Sus compilaciones de papers fueron

* Realism, Rationalism, and Scientific Method: Philosophical Papers,

Volume 1 (Cambridge: Cambridge University Press,1981).

* Problems of

Empiricism: Philosophical Papers, Volume 2 (Cambridge: Cambridge University

Press, 1981).

* Knowledge, Science and Relativism: Philosophical

Papers, Volume 3, ed. J.Preston, (Cambridge: Cambridge University Press,

1999).

Su autobiografia -que sirvio de hilo conductor en estas editoriales-

Killing Time: The Autobiography of Paul Feyerabend, (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Traducida al castellano en por

Su obra postuma fue Conquest

of

Abundance: A Tale of Abstraction Versus the Richness of Being, ed.

B.Terpstra (Chicago: University of Chicago Press, 1999), el Libro que le queria

regalar a Grazia Borrini pero que su muerte le impidio

Critica

de

Matando el tiempo

Un CD con la voz de Paul editado por su viuda Grazia

![]()

No hay distribución sin la cognición de los individuos: un enfoque

interactivo dinámico

Gavriel Salomon

Cogniciones distribuidas

Consideraciones

psicológicas y educativas

Gavriel Salomon Compilador

Bs.As, 2001 -

Amorrortu editores

base estoy elaborando herramientas computacionales nuevas, ni a exaltarla. Pues

se trata de una idea novedosa y estimulante. Sin embargo, se la puede llevar demasiado

lejos. Como en caso de muchos otros , "cogniciones distribuidas" ilumina poderosamente

un aspecto de una cuestión y deja que otros caigan en un oscuro olvido.

Para la persona que tiene un martillo, el mundo entero le parece un clavo; el

cristal, los dedos y los cráneos se convierten en especies en peligro.

Lo mismo se aplica, creo, a las cogniciones distribuidas. El individuo ha sido

omitido de las consideraciones teóricas, quizá como antítesis

del acento excesivo que los enfoques psicológicos y educativos tradicionales

pusieron en él. Pero, a consecuencia de ello, la teoría está

truncada y no es satisfactoria desde el punto de vista conceptual.

La cuestión de dónde residen las cogniciones, sobre todo cuando

se la

analiza en el contexto de la educación, no puede ser tratada en

la modalidad

de o (en la cabeza de uno) / o (distribuidas). Tenemos que considerar

la

posibilidad de que, si bien las cogniciones pueden estar distribuidas, necesitan

de algunas "fuentes" de esa distribución, de manera

que puedan operar en

forma conjunta. También tenemos que considerar la

posibilidad de que cada

una de esas llamadas "fuentes", o asociados

intelectuales, pueden crecer en

forma tal que cada una de las reuniones de asociados

posteriores se vuelva

más inteligente.

Antes de avanzar, sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios acerca de

la palabra ""distribución"". Por cierto,

el término aludo a la ausencia

de un lugar claro y único, como

cuando las responsabilidades familiares o

las inversiones financieras se reparten

entre distintos individuos o

carteras. Pero eso, por supuesto, no es toda la

historia. Distribución

también significa compartir: compartir

autoridad, lenguaje, experiencias,

tareas y una herencia cultural. A diferencia

del conocimiento y la

capacidad, que tradicionalmente se ha considerado que

residían sólo dentro

del individuo (lo cual llevó inevitablemente

a dejar de lado los contextos

sociales, situacionales y culturales), las cogniciones

distribuidas no

tienen un lugar único "dentro" del individuo.

Antes bien, están

"desparramadas" (Cole, 1991; Lave,

1988); están "n medio de", y se reúnen en

un

sistema que comprende un individuo y pares, docentes o herramientas

suministradas

por la cultura.

Podemos precisar la noción de las cogniciones "desparramadas"

tomando en

préstamo una útil metáfora de recientes formulaciones

del conexionismo (sin

adherir necesariamente a sus dogmas). Bereiter (1991),

en un intento por

relacionar el conexionismo con cuestiones educativas, presenta

un modelo de

las abejas frisonas, cuatro de las cuales están sujetas

a las paredes de una

habitación y conectadas con las restantes mediante

hilos de goma, quedando

toda la red suspendida en el aire. Esta última

primero oscila, y después se

aquieta, creando un patrón particular.

Para lograr el modelo deseado, deben

realizarse muchos ajustes sutiles, puesto

que toda modificación de uno de

los hilos que unen a dos abejas frisonas

afectará al conjunto de la red.

Supóngase que se hicieron muchos

ajustes, de modo que toda vez que las

mismas cuatro abejas están sujetas

a sus correspondientes paredes, la red

produce el mismo patrón deseado.

Puede decirse que han "aprendido" el

patrón. Pero ¿dónde

reside ese aprendizaje y de está su conocimiento? Como

observa Bereiter,

no reside ni en las abejas frisonas ni en el hilo de goma.

Antes bien, está

distribuido a lo largo de toda la red.

Aunque intentaré mostrar que no todos los casos de cogniciones distribuidas

son de la misma índole, no obstante, todas ellas comparten una importante

cualidad: el producto de la asociación intelectual que resulta de la

distribución de cogniciones entre los individuos o entre los individuos

y los artefactos culturales, es un producto en común; no puede serle

atribuido a uno u otro de los asociados. Como ha dicho Pea (1985), "la

inteligencia no es una cualidad de la mente aislada, sino un producto de la

relación entre las estructuras mentales y las estructuras mentales y

las

herramientas del intelecto provistas por la cultura" (pág.168).

Los

diagnósticos hechos por un médico que trabaja con otros o

con un sistema

especializado inteligente, son productos de cogniciones distribuidas,

"desparramadas" en el sistema en su totalidad.

En este capítulo deseo indagar tanto la naturaleza de las cogniciones

distribuidas como el papel que la concepción de las cogniciones de los

individuos debe desempeñar en la construcción de una teoría

que sea

satisfactoria desde el punto de vista conceptual. Plantearé el

problema

formulando tres preguntas centrales y algunas otras derivadas de ellas.

Primero, ¿debemos incluir las cogniciones, las representaciones y las

operaciones mentales de los individuos en la formulación teórica

de las

cogniciones distribuidas? Dicho de otra manera, ¿podemos darnos

el lujo de

no incluir al individuo en tal teorización? Segundo, puesto

que mi respuesta

es que no podemos construir una teoría de las cogniciones

distribuidas sin

una referencia explícita al individuo, ¿están

interrelacionadas las

cogniciones distribuidas y las de los individuos solistas?

En tal caso,

¿cómo? Tercero, sobre la base de las respuestas a

las dos preguntas

anteriores, ¿qué consecuencias para la educación

pueden derivarse en

términos de metas y de prácticas?.

¿Debemos considerar al individuo?

Trataré la primera pregunta planteando otras cuatro: a)¿Cómo

están

distribuidas las cogniciones de las personas en la vida cotidiana?

b) ¿Hay

cogniciones que no pueden estar distribuidas y por tanto son,

por su propia

naturaleza, territorio del individuo? c) ¿Pueden servir

de algo nuestras

formulaciones teóricas sin hacer referencia a las representaciones

mentales

de los individuos? d) ¿Puede explicarse en forma satisfactoria

el desarrollo

de los sistemas distribuidos, conjuntos, si no se tiene en cuenta

el modo

como se desarrollan los individuos que forman parte de él? Según

resultará

manifiesto, no se puede responder a estas preguntas sólo

con referencia a

descubrimientos y observaciones empíricos. Los descubrimientos

empíricos se

basan necesariamente en supuestos a priori que ya contienen

respuestas a las

preguntas que queremos responder. La decisión de un

investigador de indagar

cómo afecta el contexto social a la mente del

individuo (véanse Hatch y

Gardner, en el capítulo 6 de este libro)

o la decisión de un investigador de

observar sólo comportamientos

y cogniciones en un contexto social o

tecnológico (por ejemplo, Lave,

1988; Saxe, 1988), se basan ya en el

supuesto de que las cogniciones del individuo

revisten, o no, interés

teórico.

¿Cómo están distribuidas las cogniciones de las

personas en la vida

cotidiana?

Si bien no puede negarse que muchas acciones humanas están distribuidas

social y tecnológicamente, y que muchas de esas distribuciones contienen

lo que Pea (en el capítulo 2 de este libro) llama "delegación"

en los

demás o en implementos técnicos, es igualmente innegable

que no todas las

cogniciones, sea cual fuere su naturaleza esencial, están

distribuidas todo

el tiempo en todos los individuos, sea cual fuere la situación,

el

propósito, la tendencia o el "aporte".

Esta no sólo constituye una observación más bien evidente,

sino que

además se sigue de la naturaleza misma de la tesis de las cogniciones

distribuidas, que se basa en varios supuestos. Uno de ellos es que, si las

cogniciones

están distribuidas, entonces necesariamente también están

situadas (Brown, Collins y Duguid, 1989), puesto que la distribución

de

las cogniciones depende en gran medida de "aportes" situacionales

(Lave,

1988; Pea, en el capítulo 2 de este libro). A la luz de esto puede

argumentarse que, si las cogniciones están de ese modo ligadas a la

situación,

entonces su distribución dependerá sin duda también de

las

condiciones situacionales y de otras condiciones y otros "aportes"

particulares. En determinadas situaciones, sobre todo en las que lo

permiten,

las cogniciones están distribuidas en tanto que en otras, sobre

todo

cuando la distribución es imposible, no es práctica o los "aportes"

no son reconocidos, no lo está. Sentado ante mi mesa de trabajo pensando

en lo que expondré en este capítulo, no puedo más que apoyarme

en mi

propio repertorio cognitivo; es poco lo que en este austero contexto suministra

aportes cognitivos de una calidad notoria. Por tanto, si las cogniciones a

veces

están distribuidas y a veces no lo están, ninguna teoría

puede

permitirse ignorar los casos y las ocasiones (que probablemente son muchas)

en que las cogniciones no están distribuidas.

¿Hay cogniciones que no pueden estar distribuidas?

La idea de las cogniciones distribuidas se basa en un segundo supuesto

implícito,

a saber, que pueden estar distribuidas. Esa hipótesis puede

ponerse en

tela de juicio, sin embargo, porque existe la posibilidad de que

algunas cogniciones

-a causa de su naturaleza intrínseca- no puedan estarlo.

Perkins (en

el capítulo 3 de este libro) intentó un enfoque así, sosteniendo

que, si bien la mayoría de las especies de cogniciones puede estar

distribuida,

las únicas que no pueden estarlo pertenecen al conocimiento de

orden

superior de un campo. Ese saber, afirma, carece de muchos de los

atributos que

hacen posible la distribución en el entorno físico y social en

que uno está, y, por tanto, debe considerarse que se encuentra en el

individuo (y así debe cultivárselo). Con todo, el conocimiento

de orden

superior no es la única especie de cognición que tal

vez no pueda

distribuirse en el sentido en que se lo señala aquí.

Considérese una tesis planteada por el filósofo John Searle (1984).

Al

criticar la versión "fuerte" de la inteligencia artificial,

que equipara la

mente con una máquina pensante, sostiene que, aunque

la máquina podría

comportarse como si fuera pensante, lo único

que hace es simular la sintaxis

(el conjunto de reglas de funcionamiento) del

pensar ya que no tiene la

semántica (los significados reales) de los

símbolos que maneja. Lo mismo

ocurre con las computadoras. No les interesa

si los ceros y los unos

representan números, letras o lo que fuere. Para

ilustrar este punto, Searle

utiliza la metáfora, ahora famosa, de la

habitación china en la cual una

persona que no habla el chino está

sentada en un ámbito cerrado, provisto de

dos canastos con símbolos

chinos (que para él no tienen significado) y un

libro que contiene, en

la lengua hablada por esa persona, las reglas que con

gran detalle y rigor establecen

cuál símbolo debe ir con cuál. Por debajo de

la puerta

se le hace llegar una cadena de símbolos (las personas que están

fuera de la habitación la llaman una "pregunta") y la

persona que está

adentro responde a ella según el libro de reglas.

No comprende ni a qué se

refiere todo el asunto ni por qué quienes

están afuera consideran como una

"respuesta" lo que

entregó.

Ahora bien: algunas personas podrían decir que la actividad de recibir

preguntas y "responder" a ellas en chino está distribuida

y que el

sistema en su conjunto -la habitación, las reglas en la lengua

hablada por

la persona que está en ella, el individuo que no habla chino-

comprende en

común el chino. ("Comprender" significa

aquí algo más que sólo tener una

representación

de algún conocimiento declarativo; véase Perkins y Simmons,

1988.)

No obstante, como observa Searle, ese sistema conjunto, aunque

observa las reglas

sintácticas, no entiende el contenido semántico de la

serie de

símbolos que produce; hasta puede no saber que las cadenas

consisten

en símbolos que representan algo más allá de ellos mismos.

En

palabras de Searle (1984, pág.31), "Si mis pensamientos han

de ser acerca de

algo, entonces, las cadenas deben tener un significado que

haga que los

pensamientos sean pensamientos acerca de esas cosas".

De este modo resulta

claro que el sistema, si carece de una comprensión

semántica, no comprende

nada. Aun cuando la persona que está en

la habitación haya sido provisto de

otro libro que contenga los significados

semánticos de los símbolos, haría

sido ese individuo el

que podría haber manifestado alguna comprensión, no el

"sistema".

Los sistemas conjuntos pueden compartir la comprensión semántica

en el sentido de llegar a significados comunes, pero estos no estarán

distribuidos en el sentido de estar "desparramados", "delegados"

o "en

medio", según se dijo antes; siempre serán

parte de la mente del

individuo.

¿Podemos dejar de referirnos a las representaciones mentales de

los

individuos?

La incorporación de las cogniciones de los individuos en las formulaciones

teóricas se basa en una distinción entre cogniciones que están

"en la

cabeza" bajo la forma de representaciones y de procesos

aplicados a ellas, y

cogniciones "distribuidas" en el sentido

de que aparecen en forma conjunta.

Esta distinción, aunque tradicionalmente

se ha respetado mucho, puede ser

puesta en tela de juicio. Podría entenderse

que el argumento a favor de

incluir al individuo implica que este está

provisto de determinada caja de

herramientas que contiene conocimientos y habilidades

(representadas de

alguna forma) que aplica de acuerdo con los indicios, las

exigencias que

percibe, y los datos y los aportes de la situación y la

actividad que se

llevará a cabo. Pero ese supuesto es discutido por Lave

(1988) y por otros

(por ejemplo, el Laboratory of Comparative Human Cognition,

1983), quienes

han desarrollado la idea de la cognición distribuido sobre

la base de que

las actividades están ligadas al contexto a tal punto,

y los procesos en

juego en una actividad son tan variables de un contexto social

y distribuido

a otro, que la distinción entre la "caja de herramientas",

el contexto y la

actividad se vuelve insostenible (compárense la matemática

escolar y la

"matemática de la calle"). Así,

Lave (1988) observa que "algunas personas

difieren tanto en sus actividades

aritméticas en contextos diferentes que

resultan discutibles los límites

teóricos entre actividad y contexto, entre

formas cognitivas, corporales

y sociales de actividad, entre información y

valor, entre problema y

solución" (pág.3).

Esto le plantea dificultades a la tesis que estoy desarrollando aquí.

Una

vez que se admite la posibilidad de que una actividad, incluido su conocimiento

y los procedimientos que supone, cambia según la situación, puede

cuestionarse la idea de que algunas cogniciones estén distribuidas algunas

veces. Antes bien, Lave sostiene que en las situaciones típicas de la

vida real se emprende un proceso de conocimiento como parte real de la

actividad

que se está desarrollando en el mundo, y no (sólo) la aplicación

de conocimiento y habilidades preexistentes. De acuerdo con Lave, es

imposible

separar los procesos (de resolución de un problema, por ejemplo)

de sus

productos o las cogniciones puestas de manifiesto en la situación de

las que se desarrollan en la acción, y los elementos estáticos

de los

elementos dinámicos del pensar. Antes de discutir "la

persona" (y por tanto

lo que puede o no puede estar distribuido en

"ella"), debe discutirse "la

persona que actúa

en contextos", donde las cogniciones están "distribuidas

-desparramadas, no repartidas- entre la mente, el cuerpo, la actividad y los

entornos culturalmente organizados (que incluyen a otros actores)"

(1988, pág.1). La idea de las cogniciones distribuidas representa un

traslado de la atención, apartándola de cuestiones tales como

la

referida al modo como se relacionan entre sí las cogniciones distribuidas

y

las no distribuidas, y pone mucho el acento en la totalidad de las actividades

de la persona en situaciones específicas. Como sostiene Pea (en el capítulo

2 de este libro), la inteligencia se realiza y no es una cosa que se posee.

En este sentido, las representaciones -el dominio tradicional del repertorio

cognitivo del individuo y el "material" sobre el que se operaba

mentalmente- resultan, pues, relegadas como menos importantes que las

acciones

situadas y las cogniciones que se construyen in situ.

En verdad, este es un supuesto básico que respalda la perspectiva extrema

de las cogniciones distribuidas. Si lo que cuenta es la acción situada

dentro de la cual las cogniciones están "desparramadas",

y no sólo

repartidas, entre los participantes, entonces ¿qué

necesidad tenemos del

concepto de representación psicológica?

Y si no tenemos necesidad de las

representaciones mentales, entonces la distinción

entre cogniciones que

pueden estar distribuidas y las cogniciones que no pueden

estarlo, se vuelve

irrelevante.

¿Podemos dejar de referirnos a las representaciones mentales de

los

individuos?

Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación

Andrew Darley

En los albores del siglo XXI, los videojuegos, las películas

digitales y los paseos virtuales se han convertido en experiencias culturales

comunes, sustituyendo, así, a los métodos tradicionales de producción de la

televisión, del cine y del video. Este proceso ha provocado un intenso debate

sobre su impacto en la naturaleza del arte.

En Cultura visual digital. Espéctáculo y nuevos géneros en los medios

de comunicación, Andrew Darley, profesor de Estudios Teóricos y Críticos en The

Surrey Institute of Art an Design, explora la relación entre las tecnologías

digitales emergentes y los medios audiovisuales actuales, y reflexiona acerca

del efecto de estos nuevos géneros de la imagen sobre las experiencias propias

de la cultura visual.

Dividido en tres grandes apartados, esta obra, originalmente publicada en Inglaterra, aborda y contextualiza, en primer término, el desarrollo de la programación digital desde los años 60 ("la época prehistórica") a la fecha, haciendo énfasis en su utilización en la producción de artículos de entretenimiento visual digital.

En una segunda parte, el autor examina la naturaleza estética de los géneros digitales a través del estudio de casos paradigmáticos, de películas como Toy Story y Terminator 2: el juicio final, que "están estableciendo nuevos registros en lo que toca a exhibición de virtuosismo y a involucración con la forma", y también a videos musicales como el Manchild, de Neneh Cherry, o el Black and White, de Michael Jackson, trabajos que "ejemplifican algunas de las particulares (y conocidas) direcciones que ha tomado el video, movido por su afán 'ecléctico', 'combinatorio' e 'intertextual'".

Finalmente, en un tercer capítulo, Darley examina lo que él llama "los géneros más recientes y más representativos de la cultura visual digital": los juegos de computadora (como Quake o Blade Runner) y los espectáculos virtuales ("películas de paseo" o "simuladores de desplazamiento") para reflexionar acerca de las implicaciones de la cultura visual contemporánea en relación con la experiencia y el consumo del espectador.

Darley se pregunta si los géneros visuales digitales han supuesto una ruptura en el énfasis que tradicionalmente se ponía en la historia, la representación, el significado y la interpretación en beneficio de la imagen y el ámbito de las sensaciones.

Andrew Darley, Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en

los medios de comunicación, Barcelona, Paidós Comunicación, 2002, pp. 331.

Introducción.

En el momento que nos adentramos en el siglo XXI, los videojuegos, las películas digitales y los paseos virtuales se han convertido en experiencias culturales comunes. Todas ellas forman parte del tema principal de este libro, que se ocupa de un grupo de géneros o formas culturales a los que me refiero mediante el término aglutinador de cultura visual digital. Las formas en cuestión son el cine de espectáculo, la animación por ordenador y ciertos tipos de videos musicales y anuncios publicitarios, las atracciones en salas especiales y los paseos virtuales, y los juegos de ordenador y de máquinas recreativas.

Consideras en tanto que fenómenos culturales, estas formas parecen ser extremadamente novedosas, habiendo aparecido como modalidades de la cultura de masas desde hace tan sólo unos veinte años.

Dado que este libro trata acerca de estos géneros recientes de cultura

visual, resulta útil disponer desde el comienzo de una descripción de los mismos

y de alguna idea sobre cómo han aparecido y cómo han llegado a convertirse en lo

que son. Ésa es la razón por la que la Primera Parte de este volumen tiene un

carácter histórico.

Ya existen diversos estudios históricos que dan cuenta de

algunos de los aspectos y de ciertos ejemplos individuales de las formas basadas

en la imagen digital que se exploran en estas páginas (véanse, por ejemplo,

Haddon, 1988; Darley, 1990; Coyle, 1993). Sin embargo, hasta donde yo sé, nunca

se ha intentado ofrecer el tipo de análisis integral que aparece en los

capítulos siguientes, un tipo de explicación que ponga en relación esa

diversidad de aspectos y de formas. Esta circunstancia no debe sorprendernos:

hasta ahora las descripciones han tenido, por fuerza, un carácter exploratorio,

de tanteo Han sido intentos de comprender un espacio cultural que aún se

encontraba en sus etapas de formación; un espacio cultural que, pese a los

todavía rápidos cambios que marcan su desarrollo, sólo recientemente ha

comenzado a consolidarse, dando lugar a modos y géneros institucionales más

estables. Es imposible predecir cuánto durarán; pero, en este instante, existen,

haciendo susceptible, por lo tanto, que esta recientísima constelación de

formas, relacionadas por el uso de una misma tecnología y por su ubicación

cultural, reciba el tipo de tratamiento estético comparativo que este libro

lleva a cabo.

El primer capítulo abarca un período relativamente breve que se

extiende desde los años sesenta hasta el día de hoy. El objetivo es describir

los principales modos en los que se han desarrollado y utilizado los ordenadores

digitales en las prácticas de producción de estas formas visuales incipientes.

Para ello, trazo un bosquejo de su aparición, describiendo el proceso de

configuración de cada una de ellas, y expongo de qué manera las técnicas

digitales han contribuido a su gestación.

Los capítulos 2 y 3 proponen

ulteriores consideraciones históricas, con el fin de arrojar más luz sobre la

naturaleza estética de los géneros visuales digitales en cuestión. Abandonando

el tono expositivo adoptado en el primer capítulo, estas reflexiones procuran

comprender y explicar el lugar que la cultura visual digital ocupa en el seno de

una historia más amplia –o quizás mejor en el de una constelación de historias-

de la cultura moderna y en relación con ella. En primer lugar, inquiero sobre

todas estas formas en el contexto de una historia cultural más amplia, que toma

en consideración los diversos tipos de entretenimiento popular basados en la

tecnología, y que se remonta al siglo pasado (e incluso más allá en el tiempo).

Después, las considero en relación con la cultura contemporánea y con la idea

histórica de lo que se denomina “modernidad tardía” o “posmodernidad”. Una de

las cosas que espero demostrar es que, para empezar a entender la dimensión

formal y estética de la cultura visual digital, resulta necesario superar los

límites de una explicación que se centre únicamente en su desarrollo cronológico

o tecnológico, por más instructivo que esto último resulte. Sin embargo, acaso

la propuesta más interesante se articule en torno a las reflexiones sobre la

importancia y el significado de las continuidades y las discontinuidades, de las

similitudes y las diferencias que existen entre formas visuales igualmente

basada en la tecnología: las del pasado y el presente, y las que existen en el

propio presente digital. Exploro estas líneas de continuidad, así como sus

disyunciones correlativas, en términos tanto de los propios géneros como de sus

contextos culturales-estéticos, intentando describir y explicar de qué manera

esas continuidades y esas discontinuidades resultan significativas.

La

Segunda Parte comprende una investigación más extensa sobre la naturaleza de la

propia estética visual digital. En los capítulos 4 y 5 llevo a cabo una

minuciosa exploración de varios de los géneros por los que nos preguntamos.

Examinando manifestaciones concretas extraídas de los campos de la animación

digital, de la publicidad, del cine y del video musical, pretende demostrar más

detalladamente cómo cada una de ellas, de manera diversa, continúa la tradición

del espectáculo popular abordada en la sección anterior. Al mismo tiempo,

comienzo a mostrar cómo la dimensión estética de cada una de ellas constituye la

expresión de un momento histórico muy distinto, de un momento que se ha vuelto

posible y que ha sido estimulado por los nuevos desarrollos tecnológicos y que

se halla sometido a las fuerzas predominantes de una cultura de masas regida por

la “intertextualidad electrónica”.

Además de ofrecer un mayor número de

análisis estéticos concretos de formas de imagen digital (capítulos 4, 5 y 7)

del que suele ser habitual, avanzo, en el capítulo 6, hacia el establecimiento

de reflexiones relacionadas con ellos de carácter más comprensivo. Considero los

géneros en cuestión como manifestaciones particulares de una tendencia más

general, presente en gran parte de la cultura de finales del siglo XX, y que se

manifiesta en una preocupación cada vez mayor por la forma visual y por la

superficie (abordada en el capítulo 3). Exploro las implicaciones haciéndome

cargo de una masa de una masa de conceptos subyacentes y cambiantes,

relacionados con la naturaleza estética de los géneros visuales digitales (y,

consecuentemente, por lo menos, con gran parte de la cultura visual de masas en

general), que en unos casos parecen estar en auge, mientras que, en otros,

parecen hallarse en declive. Lo que de esta manera pretendo sugerir es que,

mientras ciertos desarrollos derivados de prácticas en las que operan conceptos

como los de repetición y montaje desempeñan un papel fundamental en la

constitución y la comprensión de los actuales impulsos neospectaculares, otras

nociones que han sido claves en el pasado, como las de autoría y género, han

dejado de tener ese papel.

La sección final, la Tercera Parte, centra su

atención de una manera más precisa en la experiencia del espectador y en los

espacios de consumo estético. El capítulo 7 actúa como una especie de puente

entre las reflexiones “poéticas” más obvias o directas de la sección anterior y

la exploración más decidida de temas relacionados con el papel del espectador,

abordada en el último capítulo. Así, al hablar sobre la naturaleza estética de

los juegos de ordenador y de las atracciones en salas especiales, he intentado

ahondar mucho más en cuestiones relacionadas con la actividad y la respuesta del

espectador. La razón fundamental para llevar a cabo esta operación radica en la

manera, sumamente novedosa, en que estos géneros potencian este aspecto, a

saber, haciendo referencia a lo que comúnmente se conoce como sus capacidades

“interactivas” o “inmersitas”. Sugiero que lo que los “jugadores” y los

“paseantes” de los juegos y de las atracciones virtuales llevan a término puede

entenderse como algo que, en muchos aspectos, resulta típico de la experiencia

del espectador tal como se desarrolla en el resto de géneros de la cultura

visual digital.

El capítulo 8 investiga este tema, el de los espectadores y

los géneros visuales digitales, analizando qué es lo que tienen en común. Señalo

y comienzo a describir el alejamiento que se está produciendo en la actualidad

respecto de anteriores modos de experiencia del espectador, basados

tradicionalmente en preocupaciones simbólicas (y en “modelos interpretativos”),

y el surgimiento de receptores que buscan ante todo la intensidad de la

estimulación sensual directa. Como posible vía para comprender mejor lo que

ocurre dentro de este nuevo espacio estético del neoespectáculo, se presentan y

se analizan diversos conceptos de juego; asimismo, se introduce una serie de

reflexiones relativas a cómo puede evaluarse esta modalidad espectatorial, y, en

un intento de indicar cómo podemos empezar a adquirir un mayor conocimiento de

esas experiencias del espectador o del fenómeno del visionado, vuelvo a la

historia de los distintos entretenimientos espectaculares y a la naturaleza

cambiante de los espacios de exhibición y de los contextos de consumo. Una vez

más, tomo en consideración las continuidades, las similitudes y las diferencias,

entendiendo que una diferencia crucial –un factor clave que afecta a la

actividad y a la experiencia del espectador contemporáneo- radica en la

aparición de modos y contextos privados de exhibición y recepción. Finalmente,

al hilo de la reflexión acerca del contexto más comprensivo en el que habitan

los espectadores de las formas visuales digitales, reviso algunos de los

intentos más comunes que se han dado en el ámbito de los estudios culturales

para conceptualizar lo que se conoce como la experiencia “posmoderna”. Aunque

ahí se produzcan algunas coincidencias entre esos enfoques y el nuestro en

relación con la actividad del espectador, actividad que he empezado a dilucidar

respecto a las formas digitales y el neoespectáculo, aconsejo prudencia antes de

aventurarse a realizar generalizaciones que resulten excesivamente apresuradas.

Frente a esta actitud, defiendo el presentimiento de que la cultura

contemporánea es mucho más rica en matices y mucho más compleja en el plano

estético de lo que puede parecer a primera vista, y de que necesitamos entender

más claramente las distintas maneras en las que este fenómeno acontece; pues

incluso la estética que comienzo a dilucidar en los capítulos que siguen posee

un carácter sorprendentemente rico y diverso, pese a las extraordinarias

regularidades presentes en sus diversas manifestaciones.

Las complejidades del espectáculo contemporáneo.

La forma en que este

libro trata su tema contrasta vivamente con muchas de las aproximaciones

dirigidas a comprender la imagen digital que se han realizado hasta la fecha. La

mayoría de aquellos que, como yo, nos hemos interesado por el aspecto estético

de esa imagen, ha preferido concentrarse en las prácticas, más marginales, del

arte cibernético. Por otro lado, aquellos que comparten mi interés por las

evoluciones de la cultura de masas, o bien no tienen en cuenta en absoluto el

ámbito de la estética, o bien tienden a entender ese concepto de formas muy

diferentes a la que hago valer en esta obra.

Resulta tentador sugerir que el

uso que realizo de la historia y de lo que puede describirse como un rudimento

de “poética” para entender la dimensión estética de la cultura visual digital

agota el tema que trato. Pues, ¿cómo puede uno empezar a entender desde un punto

de vista estético una tradición espectacular y una cultura del espectáculo sino

prestando atención a las apariencias y al aspecto sensual? Y, sin embargo, las

cosas no resultan tan sencillas, pues, sin duda, las cuestiones que yacen en el

núcleo de la aproximación adoptada en estas páginas –cuestiones que giran en

torno a un inicio de comprensión de la forma, del estilo y de la dinámica del

comportamiento del espectador-, también tienen un campo de aplicación que se

extiende más allá de mi objeto de estudio.

Es de justicia decir, no obstante,

que la mayoría de las aproximaciones actuales dirigidas a lograr una comprensión

de los géneros y las expresiones de la cultura visual contemporánea consideran

estas preocupaciones secundarias respecto de problemas más urgentes. Las

aproximaciones críticas dominantes tratan estos fenómenos culturales como textos

cuyo significado necesita ser explicado de diversas maneras o desvelado tanto en

un sentido general como particular. Tales empeños son, naturalmente,

fundamentales. Pero, en lo que sigue, yo adopto la aproximación que está menos

en boga. Ciñéndome a la línea trazada por autores como Susan Sontag (1967),

Kristin Thompson (1981), y más recientemente, David Bordwell (1991), defiendo la

opinión de que la un tanto abandonada dimensión estética resulta igual de

importante para entender el tipo de prácticas culturales que se exploran en

estas páginas.

La forma que más adelante propongo de entender cómo los

espectadores se relacionan con expresiones recientes de la cultura visual

digital, como el cine de espectáculo, el video musical o los juegos de

ordenador, es una que, hablando en términos generales, implica la idea de

“pasividad”, al menos, en tanto ésta se entienda o se conciba en términos de

intelección y de procesos de creación de sentido, de “lectura” o de

interpretación. Pues la naturaleza estética de las formas visuales digitales,

aunque de ningún modo homogénea, se inclina poderosamente hacia la preeminencia

de lo sensual. Es a término como forma, estilo, ornamentación, simulación,

ilusión, y, especialmente, espectáculo, a los que recurro con mayor frecuencia

durante el análisis de los ejemplos propuestos. De hecho, sugiero que en las

manifestaciones y géneros de la cultura visual digital que analizo, resulta

posible discernir una clara disminución del interés por la construcción de

significados, incluso en el ámbito de la producción textual. A los espectadores

se les aborda y se les involucra en este caso desde planos más inmediatos y

superficiales. Incluso me atrevo a sugerir que esa clase de involucración supone

un cierto giro de la sensibilidad, un giro que se dirige a orientarla en mayor

medida hacia las apariencias de superficie, hacia la composición y hacia el

artificio, así como a establecer una relación más intensa con experiencias

estéticas basadas de modo más directo en lo sensual.

¿Y qué hay de la

evaluación cultural de la estética que propongo y detallo en estas páginas? El

hecho de recuperar el debate entre las supuestas “alta” cultural y la cultura

“popular” puede parecer extraño, especialmente cuando se piensa –como se afirma

con frecuencia- que la cultura contemporánea (la “posmodernidad”) está haciendo

que tales distinciones queden cada vez más obsoletas (véase, por ejemplo, Fiske,

1994, 254). Sin embargo, todavía resuenan ciertos ecos de esta distinción en el

seno de algunas perspectivas críticas en relación con la cultura contemporánea y

especialmente en lo que toca a los géneros y a las manifestaciones de la cultura

visual digital. Naturalmente, el hecho de que los guardianes y los críticos de

los valores estéticos y éticos de la época consideraran los entretenimientos

visuales populares del siglo XIX con suspicacia y en general con desprecio no

nos sorprende. Al fin y al cabo, fue precisamente en el siglo XIX cuando se

consolidó la idea del “artista como genio”, y con ella la distinción entre

formas de arte ”elevadas” y “vulgares”. Dentro de esta estructura de valores, se

dio en considerar que aquellas formas emergentes de cultura –la fotografía, el

cine, el parque de atracciones- posibilitadas por la tecnología y

comercializadas como diversiones manufacturada, no eran sino meras curiosidades

condenadas al olvido. Desde este perspectiva, las formas de espectáculo puro

–donde la imagen cuenta por sí misma-, junto con sus refuerzos, los procesos

mecánicos de estimulación física y vértigo, no se estiman dignos de

consideración. Se les juzga triviales y estéticamente

estériles.

Naturalmente, no digo que las cosas no hayan cambiado con el curso

del tiempo. La historia y la crítica de la cultura (ambas entendidas en su

sentido más amplio) han contribuido a eliminar una serie de ideas regresivas y

románticas que pesaban sobre el arte. Se ha permitido la entrada en su redil de

formas de cultura popular y de masas, y, en el transcurso de ese proceso, se ha

inoculado un sano antídoto: el reconocimiento, propio de una perspectiva, de que

el arte, como todo lo demás, es un fenómeno social, y uno que, específicamente,

no puede comprenderse de manera correcta desligado del desarrollo histórico y de

la especificidad de los contextos sociales (véase Wolff, 1981). Empero, sería un

error asumir que los prejuicios profundamente enraizados de una época anterior

han quedado, en consecuencia, eliminados, como lo sería pensar que las formas de

crítica más recientes no toman partido –de manera explícita o no- respecto al

valor del juicio estético. No conozco con certeza el grado o la naturaleza

exacta de la afinidad que gran parte de la crítica cultural actual parece

compartir con una sensibilidad crítica previa a la lata cultura, de orientación

básicamente literaria (véase Sontan, 1967; Huyssen, 1984, 5-52). Parece, no

obstante, que independientemente de cómo comprendamos y evaluemos en última

instancia los géneros y expresiones de la cultura visual digital en esta obra,

debemos tener en cuenta el hecho de que existen prejuicios e inclinaciones

–explícitos y condicionantes- que siguen influyendo en la forma en la que éstas

se perciben en cuanto cultura.

David Bordewell (1991) ha expresado su

preocupación ante la posibilidad de que el interés predominante dentro del campo

de los estudios fílmicos por las aproximaciones centradas en la interpretación

haya retrasado el desarrollo de maneras alternativas de comprensión crítica de

las películas. La hegemonía de la “presunción hermenéutica” que Bordwell señala

en los estudios fílmicos tiene, no obstante, un alcance mayor: informa y

predomina en casi todas las ramas del amplio campo de los estudios culturales.

No hay duda de que su disciplina paradigmática –al menos en la actual fase de

predominio- ha sido la crítica literaria. De hecho, una de las causas de la

falta de perspectivas alternativas bien pudiera ser la de que métodos

específicamente diseñados para la comprensión de textos literarios se hayan

aplicado indiscriminadamente al análisis de textos visuales. Al hacer estas

observaciones, no pretendo escarnecer el uso de enfoques interpretativos para la

comprensión de los productos culturales. Tampoco quiero negar que la

interpretación (la búsqueda de significados ocultos) no sea esencial para la

empresa crítica en cualquiera de los campos de las ciencias humanas; lo que más

bien pretendo sugerir es que resulta vital reconocer –y en este aspecto me

encuentro decididamente del lado de Bordwell- que, en cualquier tipo de

expresión cultural, siempre nos encontramos con otros elementos. Además, no

deberíamos dar nunca por sentada la importancia o la significación de los

componentes extrasemánticos. El mayor problema de las interpretaciones centradas

en el significado reside precisamente en su predominio, es decir, en su éxito y

en su seguridad, que no sólo hace que ellas mismas permanezcan ciegas ante otras

dimensiones de los “textos”, de las obras, de los géneros o de las formas que

analizan, sino que también disuade de otros enfoques de seguir esos caminos. Sin

embargo, hay algo incluso más importante: el hecho de que la hegemonía de las

aproximaciones que se centran en el significado dentro del campo de los estudios

académicos pueda contribuir tanto a que, por una parte, se continúe

malinterpretando la condición estética de expresiones como las que centran este

estudio, como a que, por otra (al menos eso es lo que me parece), se las

continúe relegando a un rango inferior desde un punto de vista cultural.

La

tradición artística en la que mejor parecen encajar los géneros y las

manifestaciones visuales digitales que se exploran en estas páginas es aquella

conocida como “ornamental”, es decir, la de las formas “menores” del arte o la

cultura. Se trata de una clase de arte que muestra una marcada tendencia a poner

el énfasis sobre la forma, el estilo, la superficie, el artificio, el

espectáculo y las sensaciones, atenuando la importancia del significado y

fomentando la inactividad intelectual. Las artes ornamentales persiguen la mera

diversión: sus formas se dirigen a producir un efecto inmediato y efímero.

Ciertamente, desde algunas perspectivas se las relacionan con la superfluidad y

el derroche. En la medida en que tienden a no preocuparse por la representación

o por el significado sino en un sentido puramente formal, se las percibe como

excesivas, incluso como decadentes.

Y, sin embargo, ¿es esto así realmente?

¿No resulta posible elaborar una defensa convincente a favor de este tipo de

estética? ¿Son la ornamentación, el estilo, el espectáculo, el vértigo,

conceptos verdaderamente inferiores desde un punto de vista estético, o más bien

se trata sólo de nociones distintas (ajenas) a las ideas establecidas en el arte

literario, clásico y moderno? ¿Una estética sin profundidad es necesariamente

una estética empobrecida, o es más bien otra clase de estética, malentendida e

infravalorada como tal? Pues, ¿qué hay de malo, en principio, en el deleite, el

placer, la excitación, la emoción, la admiración, el asombro, las sensaciones,

etc., que experimenta quien se deja llevar por tales formas? Incluso antes de

comenzar a albergar determinadas ideas sobre si estos espectadores

contemporáneos resisten o escapan al sistema cuando consumen este tipo de

textos, existe una estética relativamente nueva y particular (y todavía opaca)

que es necesario reconocer y comprender.

Resulta importante darse cuenta de

que se ha producido un giro, al menos dentro de un área importante de la cultura

visual contemporánea, hacia una estética que coloca en primer plano la dimensión

de la apariencia, de la forma y de las sensaciones. Y, desde una perspectiva

estética, debemos tomarnos este giro en serio. Naturalmente, esto implica

deshacernos de los prejuicios y del rechazo de enfoques previos, que afirman que

ese tipo de obras son demasiado vacuas y obvias para ser objeto de un estudio

serio. También supone aceptar que, en un primer momento, resulte más probable

que las cuestiones de tipo sensual o perceptivo sean más fructíferas para el

análisis estético que los problemas relacionados con los “significados

implícitos o reprimidos”. Precipitarse en la interpretación antes de comprender

con claridad la propia estética puede conducir a la desestimación excesivamente

apresurada de un espectáculo estético de este tipo, basándose en que es

superficial, completamente transparente o cualquier otra cosa. Y, efectivamente,

casi con toda seguridad, se trata de otra cosa, pero también, y del mismo modo,

de unas formas de práctica estética no comprendidas (relativamente) en su justa

medida, aunque sin duda resulten poderosas. Poner en claro, detallar de una

manera pormenorizada y describir estas prácticas formales y espectaculares desde

esta perspectiva, más concreta y parcial, forma parte esencial del esfuerzo

dirigido a comprender el amplio interés de nuestra sociedad por el ámbito de la

superficie .

En las manifestaciones más rientes de la cultura visual digital

cabe reconocer un ejemplo de la perdurabilidad histórica de ciertas formas de

dirigirse a los ojos y a los sentidos, lo cual se pone de relieve de maneras

sumamente distintas alas que eran propias del pasado. No obstante, también

existen líneas de continuidad, así como cambios y rupturas, en la persistencia

de este espacio estético. Ciertamente, cabe considerar la presencia de dos

perspectivas relacionadas entre sí que resultan importantes para la comprensión

de lo que todo esto supone. Desde la perspectiva del papel del espectador, se

plantea la cuestión de comprender qué es lo que se pone en juego en los procesos

de involucración que las formas desencadenan y en la apreciación de las mismas.

Asimismo, cabe considerar el papel, frecuentemente pasado por alto o desdeñado,

que el artificio y la destreza técnica desempeñan en su construcción.

Efectivamente, tal como más adelante sugiero, son, al menos en parte,

precisamente estos últimos elementos –es decir, la prestidigitación, la

pirotecnia, los efectos teatrales, etc.- lo que los espectadores y los jugadores

admiran, y no únicamente los efectos que producen. Incluso puede que la

apreciación de la composición se hall más enraizada aquí, en cuanto elemento

destinado a la involucración del espectador, que en otras formas propias de la

cultura visual de masas. Acaso yo mismo caiga a veces en el error de dar a

entender (o pensar) que las técnicas de producción de las formas contemporáneas

de la cultura visual digital de las que trata esta obra resultan en gran medida

formularias e instrumentales. Puede que existan buenas razones para adoptar una

actitud de este tipo. Pero, ¿no podríamos admitir también que lo que puede que

aquí se manifieste sean determinadas inquietudes en relación con la destreza

técnica (desplegada en la producción de diversos efectos visuales), inquietudes

que hasta ahora no se habían comprendido a fondo precisamente porque siempre se

las había considerado como inmediatamente transparentes e inferiores? Lejos de

ser obvias, yo sugeriría que se las pusiera en relación con una tradición

estética que permanece en una relativa oscuridad, una tradición que este libro

se preocupa para comenzar a esclarecer, despejando el camino para futuras

investigaciones.

No pretendo que la única empresa que debamos acometer sea la

de intentar proporcionar una comprensión más clara del funcionamiento estético

de las manifestaciones más recientes de la tradición espectacular, ni que esto

nos dote de una base que resulta de alguna forma indispensable para plantear

reflexiones ulteriores de mayor calado. Lo que sí me interesa, sin embargo, es

que superemos la perspectiva crítica que los enfoques del pasado aplicaban a los

nuevos desarrollos. Ciertamente, deberíamos reconocer la validez y la

complejidad de tales prácticas y de las expresiones y formas que generan, e

incluso ir más allá y admitir que la comprensión de su funcionamiento y de su

naturaleza precisa de métodos capaces de articular elementos y procesos muy

distintos de los que cabía encontrar en las manifestaciones inmediatamente

anteriores de la cultura visual de masas. En resumen, un a mayor claridad y una

mejor comprensión de la naturaleza estética (hablando en términos generales) del

espacio cultural que en este libro se somete a examen, no puede sino resultar

beneficiosa para otras tentativas críticas o interpretativas que intenten

entender su lugar o la función que desempeña dentro de un esquema general.

De la De la

selección de textos de Walter Benjamin hemos querido reproducir aquí el

reconocido trabajo del autor «La obra de arte en la época de su

reproductibilidad técnica». En éste Benjamin elabora una tesis sobre el

futuro/presente del arte. Para navegar el texto ver:

De la De la

selección de textos de Walter Benjamin hemos querido reproducir aquí el

reconocido trabajo del autor «La obra de arte en la época de su

reproductibilidad técnica». En éste Benjamin elabora una tesis sobre el

futuro/presente del arte. Para navegar el texto ver:

PROLOGO | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - | - 13 - | - 14 - | - 15 - | EPILOGO

Al decir de Jesús Martín-Barbero

en su libro De los medios a las

mediaciones

(Aquí

podés bajar unas páginas del libro) "Pocos textos tan citados en los últimos

años, y posiblemente tan poco y mal leídos, como «La obra de arte en la época de

su reproductibilidad técnica»/.../. Reducido a unas cuantas afirmaciones sobre

la relación entre arte y tecnología, ha sido convertido falsamente en un canto

al progreso tecnológico en el ámbito de la comunicación o se ha transformado su

concepción de la muerte del aura en la de la muerte del arte.

Al tiempo, pretendemos encontrar pautas de conexión de sentido en el cruce de aquel texto y el artículo recientemente publicado en el Punto de Vista Nº 76 (agosto-setiembre 2003), en el cuál, Beatriz Sarlo, refiere a una reciente publicación de Susan Sontag: "Regarding the Pain of Others", según Sarlo este trabajo retoma críticamente, en un ejercicio muy poco común, algunas de las hipótesis de su anterior libro sobre la fotografía, de hace veinticinco años. Como señala Sarlo, se trata de un tratado moral, cuyo título tiene, deliberadamente, dos sentidos: "respecto del dolor ajeno" y "mirar, con atención, con respeto, el dolor ajeno". La indecisión entre esos dos sentidos, que el inglés hace posible, le da su carácter al libro, transmitiendo una fluctuación temática, ya que se trata de una meditación sobre el dolor y sobre sus representaciones.

Una posible reflexión podría ser la de relacionar lo dicho por Sontang acerca de la des-estetización del sufrimiento y la vinculación entre arte y política en la concepción benjaminina…

"Discursos Ininterrumpidos" En la obra de arte en la época de su

reproductibilidad técnica

Walter Benjamin

(1936)